NUEVO BESTIARIO (VALIS, Granada, 2001-2003)

La literatura fantástica contemporánea, y más aún la de hoy en día, está plagada de una inabarcable fauna de seres imaginarios de muy diversa catadura. Sin querer menoscabar en absoluto las increíbles criaturas que han podido salir de las siempre -afortunadamente- calenturientas mentes de los autores de este tipo de literatura y sin querer faltar, ni mucho menos, a genios como Tolkien, me gustaría llamar la atención sobre un imaginario colectivo que hasta no hace mucho las gentes tenían por poco imaginario. Y, así como hasta poco hace más de un siglo personas más o menos autorizadas intelectualmente seguían creyendo en hadas y duendes a pies juntillas -porque las meigas no existen, pero haberlas, haylas-, desde hace más de 5.000 años el hombre ha estado imaginando seres tanto o más increíbles que los de la literatura fantástica actual; con la única diferencia de que ellos, no sólo las imaginaban, sino que, al hacerlo, además, las creaban... porque las creían.

La literatura fantástica contemporánea, y más aún la de hoy en día, está plagada de una inabarcable fauna de seres imaginarios de muy diversa catadura. Sin querer menoscabar en absoluto las increíbles criaturas que han podido salir de las siempre -afortunadamente- calenturientas mentes de los autores de este tipo de literatura y sin querer faltar, ni mucho menos, a genios como Tolkien, me gustaría llamar la atención sobre un imaginario colectivo que hasta no hace mucho las gentes tenían por poco imaginario. Y, así como hasta poco hace más de un siglo personas más o menos autorizadas intelectualmente seguían creyendo en hadas y duendes a pies juntillas -porque las meigas no existen, pero haberlas, haylas-, desde hace más de 5.000 años el hombre ha estado imaginando seres tanto o más increíbles que los de la literatura fantástica actual; con la única diferencia de que ellos, no sólo las imaginaban, sino que, al hacerlo, además, las creaban... porque las creían.Durante la Edad Media el mundo de los seres imaginarios disparó su volumen hasta cotas difícilmente superables por otros periodos históricos. La estrechez de perspectivas impuesta por el oscurantismo fundamentalista de la fe católica -la mayoría de estos seres abarrotaban las portadas de piedra de las iglesias góticas para aterrorizar al iletrado, esto es, a casi todo el mundo-, el desconocimiento geográfico -debido a la precariedad de las comunicaciones- y la abundante y espesa vegetación que cubría gran parte del mundo habitado -en cuya oscuridad las tórridas mentes de los hombres medievales confundían todo tipo de especímenes biológicos con un sinfín de monstruos-, fueron algunas de las principales causas de tal aumento.

Hasta que nuestro amigo Colón no “hizo las Américas” sólo existían tres continentes: Europa, Asia y África, y los dos últimos -especialmente el continente africano- apenas estaban explorados. Allá, en los confines del mundo desconocido, el hombre del medioevo situó toda clase de seres fantásticos y su creencia en ellos era tal que los sabios los incluían en sus bestiarios junto a los animales de carne y hueso. Sin entrar, por falta de espacio, en el interesante mecanismo de confusiones que afianzaba dichas convicciones, sí me gustaría dar a conocer algunos de estos seres, empezando por uno que me parece particularmente curioso: el blemmya.

Los blemmyas son monstruos que gozaron de gran fama en la época y de cuya existencia se conservan bastantes testimonios. Básicamente, se puede hacer su descripción intentando imaginar un hombre sin cabeza y que posee los rasgos faciales dentro de su pecho y torso..., ahí es nada.

El viajero medieval Jean de Mandeville (Mandevilles´s Travels) describe dos tipos diferentes de blemmyas de esta forma:

“En otra isla, vers midia, fincan gentes de fea statura e de mala natura que non han point de cabeça e han los ojos en las espaldas e la boca tuerta como una ferradura en medio de los pechos. En otra isla son así bien gentes sin cabeça e han los ojos e la boca por de cagua las espaldas”.

Umberto Eco, basándose en las leyendas medievales, describe así a los blemmyas en su novela El nombre de la rosa:

“Y hay criaturas con ojos en los hombros y dos agujeros en el pecho que hacen las veces de nariz, porque no tienen cabeza” (268). En otro lugar de esta gran novela Eco nos vuelve a hablar de ellos y, además, nos da información sobre otra de sus nomenclaturas cuando menciona a “los epístigos, que algunos llaman también blemos, que nacen sin cabeza y tienen la boca en el vientre y los ojos en los hombros” (319).

Aunque, evidentemente, Eco nos habla del blemmya desde el punto de vista de la ficción, la creencia en estos curiosos seres acéfalos sobrevivió a los límites de la Edad Media. Así, como nos recuerda Claude Kappler (Monstruos, demonios y maravilas), en la Biblioteca de Lille (ciudad del norte de Francia, situada a orillas del río Deûle, junto a la frontera con Bélgica) se conserva un almanaque de 1591, editado en Amberes, en el que se recuerda que en Leiden (localidad del oeste de los Países Bajos, cerca de La Haya), el 13 de octubre de 1514, había “un niño sin cabeza que tenía los ojos y la boca en el pecho”.

No mucho más tarde -aunque aquí el elemento ficticio sí cobra mayor importancia-, Shakespeare nos recuerda en La tempestad que “cuando éramos niños, ¿quién hubiera creído (...) que hubiera hombres con la cabeza en medio del pecho?”, como reclamando la seriedad de la adultez para considerar a este insigne miembro del bestiario.

En fin, creo que ya es hora -por el espacio- de dejar de hablar de este peculiar ser. El blemmya: un personaje curioso, quizá grotesco, posiblemente digno de lástima para algunos, que, desde luego, nunca podrá usar un jersey de cuello vuelto. Sin embargo..., ¿cuántas veces nos hemos quejado de “perder la cabeza” por alguna chica...? A él no le ocurrirá. Además, quizá sea mejor no tener ninguna que tener mucha... ¿no?

Valis, nº 10, Granada, otoño 2001, p. 22.

EL MANTÍCORA En esta edición del “Nuevo Bestiario” os voy a continuar hablando, tal y como adelanté en el número anterior, del interesante elenco de criaturas fantásticas que ha poblado las mentes de los hombres a lo largo de la historia. Como en realidad no estoy siguiendo ningún criterio en especial a la hora de enumerar un catálogo que, creedme, puede llegar a hacerse interminable, me limitaré a esbozar en cada entrega la bestia que más me caiga en gracia -o en desgracia, se podría decir con mayor propiedad a la vista del aspecto de estos curiosos animales-; y en esta ocasión le ha tocado el turno al mantícora.

En esta edición del “Nuevo Bestiario” os voy a continuar hablando, tal y como adelanté en el número anterior, del interesante elenco de criaturas fantásticas que ha poblado las mentes de los hombres a lo largo de la historia. Como en realidad no estoy siguiendo ningún criterio en especial a la hora de enumerar un catálogo que, creedme, puede llegar a hacerse interminable, me limitaré a esbozar en cada entrega la bestia que más me caiga en gracia -o en desgracia, se podría decir con mayor propiedad a la vista del aspecto de estos curiosos animales-; y en esta ocasión le ha tocado el turno al mantícora.

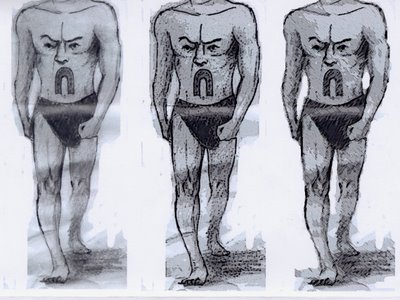

Para imaginarse a este simpático personaje sería necesario visualizar (en el caso de que no pudiéramos disponer de esta magnífica representación adjunta, claro está) un enfadado y grande león cuya rojo pelaje fuese del mismo color de la sangre; en medio de esa fiera cabeza deberíamos esbozar un rostro humano y, dentro de él, en su enorme boca, tres hileras de afilados dientes, parecidos a los de un tiburón, que encajan entre sí perfectamente. Una vez hecho el dibujo de esa enorme mandíbula, podemos suavizar el conjunto con unos hermosos ojos glaucos, esto es, de color verde mar; aunque tampoco debemos dejarnos engañar por esos ojos bonitos, ya que el último rasgo del mantícora es una cola mortífera, la cual, según unos, es como la del alacrán y, según otros, está formada por púas venenosas que puede lanzar a su antojo en todas direcciones.

Este monstruo gozó de cierta fama durante el Medioevo y formó filas, junto con otros, dentro de los bestiarios medievales; sin embargo, su origen es más remoto en el tiempo. La mayoría de los autores contemporáneos remiten, al hablar de las primeras noticias del mantícora, a Cayo Plinio Segundo, más conocido como “Plinio el Viejo” (así lo hacen, por ejemplo, Claude Kappler en su obra Monstruos, demonios y maravillas o el mismísimo Jorge Luis Borges en El libro de los seres imaginarios; este último, además, nos llama la atención sobre el pasaje moderno más famoso en el que se cita al temible ser del que estamos tratando: el de La tentación de San Antonio de Gustave Flaubert, del que hablaré más adelante). Por ser la primera referencia al mantícora, es obligada la inclusión aquí de las palabras de este romano nacido en Como, que vivió durante los años centrales del siglo I d. C., y cuya Historia Natural -a la que pertenece este fragmento de su libro VIII, capítulo xxx- es una de las más importante enciclopedias de la Antigüedad:

“Ctesias relata que en el mismo país [Etiopía] vive la criatura que él llama manthicora, la cual tiene una triple fila de dientes que calzan entre sí como los de un peine, la cara y las orejas de un ser humano, y ojos glaucos; su cuerpo de león es del color de la sangre e inflinge picaduras con su cola a la manera de un escorpión, su voz suena como la mezcla del canto de una siringa y de una trompeta; posee una gran velocidad y un especial apetito por la carne humana”.

(La versión de la cita es mía y está sacada a medias del original latino y de una traducción inglesa; lo digo por si encontráis este mismo fragmento en otro lugar, ya traducido al castelllano, y no se parece mucho). Ctesias fue un médico griego de Cnido, ciudad al suroeste del Asia Menor, que vivió hacia el 400 a. C., y que prestó su servicios al rey persa Artajerjes II Mnemón, por lo que la existencia del mantícora aparece ya documentada en una época muy anterior a la de Plinio.

La descripción que de este ser fabuloso se estiló durante la Edad Media apenas distaba de la hecha por Ctesias y citada por Plinio, al margen de algunas pequeñas disensiones en cuanto a la fisonomía de la cola o el sonido de su voz. Como ejemplo, se pueden transcribir estas líneas de El nombre de la rosa, la conocida novela de Umberto Eco, quien, en su calidad de experto en temas medievales, no hace más que reflejar fielmente la visión propia de la época:

“Y existe la bestia mantícora, con rostro de hombre, tres filas de dientes, cuerpo de león, cola de escorpión, ojos glaucos, la piel del color de la sangre y la voz parecida al silbido de las serpientes, monstruo ávido de carne humana”.

Y para terminar esta última entrega del “Nuevo Bestiario”, ¿qué mejor epílogo que las palabras del propio mantícora?. Es Flaubert quien le hace hablar, al igual que a algunas otras criaturas de la misma índole, en La tentación de San Antonio. San Antonio Abad, el más célebre eremita que habitara el desierto de Tebas entre los siglos III y IV d. C., tuvo el dudoso honor de ver -¡y oír!- a muchas extrañas y espeluznantes bestias y, entre ellas, a nuestro protagonista:

“Y su horror aumenta viendo al

MANTÍCORA (gigantesco león rojo, de rostro humano, con tres filas de dientes): «Los tornasoles de mi pelaje escarlata se mezclan con la reverberación de las grandes arenas. Soplo por las narices el espanto de las soledades. Escupo la peste. Devoro los ejércitos, cuando estos se aventuran por el desierto.

»Mis uñas están retorcidas como barrenos, mis dientes están tallados en sierra; y mi cola, que gira, está erizada de dardos que lanzo a derecha, a izquierda, para adelante, para atrás. ¡Mira, mira!»

El Mantícora arroja las púas de la cola, que irradian como flechas en todas las direcciones. Llueven gotas de sangre sobre el follaje”.

Ante semejante carta de presentación..., quizá sea mejor no cruzarse nunca con el mantícora.

Valis, nº 11, Granada, invierno 2002, p. 32.

ARGOS PANOPTES

Hoy vamos a hablar de mitología; de mitología griega. Las leyendas helenas son una cantera inagotable de seres fabulosos, animales fantásticos y formas imposibles; de hecho, como ya vimos en el número anterior, muchos de los componentes de los bestiarios medievales anclaban sus raíces en dicho mundo, y es que descubrir aquí el peso de la herencia griega sobre la cultura occidental sería un ejercicio de banalidad. El Panteón Olímpico, con sus poderosas deidades, no es más interesante que la amplia lista de extrañas criaturas que, por lo normal, estaban a su servicio o bien eran fieras hurañas, sanguinarias e incontrolables cuya misión consistía en aterrorizar cruelmente a los débiles mortales (todo ello antes de que algún héroe semidivino hiciera carrera a costa de su muerte, claro está). De los primeros es nuestro amigo Argos, llamado “Panoptes”, que en heleno significa “todo ojos” o “el que todo lo ve”, siendo esto último su principal y monstruosa característica.

Hoy vamos a hablar de mitología; de mitología griega. Las leyendas helenas son una cantera inagotable de seres fabulosos, animales fantásticos y formas imposibles; de hecho, como ya vimos en el número anterior, muchos de los componentes de los bestiarios medievales anclaban sus raíces en dicho mundo, y es que descubrir aquí el peso de la herencia griega sobre la cultura occidental sería un ejercicio de banalidad. El Panteón Olímpico, con sus poderosas deidades, no es más interesante que la amplia lista de extrañas criaturas que, por lo normal, estaban a su servicio o bien eran fieras hurañas, sanguinarias e incontrolables cuya misión consistía en aterrorizar cruelmente a los débiles mortales (todo ello antes de que algún héroe semidivino hiciera carrera a costa de su muerte, claro está). De los primeros es nuestro amigo Argos, llamado “Panoptes”, que en heleno significa “todo ojos” o “el que todo lo ve”, siendo esto último su principal y monstruosa característica.Efectivamente, Argos fue un fornido gigante que poseía múltiples ojos; según el mitógrafo que lo describiese, tenía cuatro (Hesíodo), cien (Ovidio), doscientos (Ovidio -sí, otra vez, parece que no lo tenía muy claro)... ojos repartidos por todo su cuerpo, aunque la versión más extendida es que poseía cien de ellos y ubicados en la cabeza. Su ascendencia -como es usual en muchos seres mitológicos griegos- es igual de dudosa y por la misma razón que multiplicaba y dividía su vista. Veamos como ejemplo lo que dice el autor griego Apolodoro en su Biblioteca (en realidad no se sabe si esta obra es suya, ni siquiera se sabe con seguridad si su título era tal, pero así se la ha conocido desde hace unos dos milenios):

“...Argo, el que todo lo ve, el cual dice Ferécides que es hijo de Arestor, en tanto que Asclepíades dice que de Ínaco, y Cércope que de Argos y de Ismene, la hija de Asopo. Acusilao dice que el mismo es un terrígena”.

Además de comprobar, por lo que se ve, que la “s” final de Argos es opcional (algo relacionado, supongo, con su traducción desde el griego), nos damos cuenta de que no está claro el hecho de quién parió a esta criatura, aunque -y es una opción personal-, me parece, además de más sencillo, más atractivo que sea un terrígena, esto es, un ser brotado directamente del seno terrestre. Como su fisonomía no es muy complicada de imaginar ni de describir y ya parece que hemos hecho ambas cosas, voy a relatar la breve pero curiosa historia por la que el nombre de Argos ha llegado hasta nuestros días... y hasta las páginas de VALIS.

Este episodio lo podríamos leer escuetamente, por ejemplo, en los versos de Las Suplicantes del trágico griego Esquilo (vv. 531 y ss.) o en la fábula número CXLV del mitógrafo latino Higino, aunque quien mejor y más detenidamente lo narra es el también romano Ovidio en sus famosas Metarmofosis (I, vv. 583-745) y por él nos vamos a dejar guiar.

Todo comenzó con una de las frecuentes canas al aire que solía echar el rey de los dioses, el todopoderoso Zeus, y que, lógicamente, tanto irritaban a su hermana y esposa Hera (¡divino incesto!). En esta ocasión el objeto de la infidelidad fue la joven, hermosa y hasta entonces virgen Io, la cual venía de visitar a su padre Ínaco, un dios-río de la región griega Argólide, cuando Zeus se le apareció y le comentó:

“Oh joven digna de Júpiter y que por tu lecho harás feliz a cualquiera, dirígete a las sombras de estos bosques profundos mientras hace calor y el sol está en el punto más alto de su órbita”.

Pues ya os podéis imaginar el tipo de refresco que facilitó Zeus (o Júpiter, si se prefiere su advocación latina) a la dulce Io en lo profundo del bosque. No obstante, y a pesar de que tomó la precaución de cubrir la zona con una densa neblina, Hera, desde las alturas olímpicas, notó algo extraño en dicho fenómeno atmosférico “y se puso a buscar a su esposo, conocedora, como era, de los ardides de su marido, tantas veces descubierto en flagrante delito”. Zeus, que había advertido la búsqueda de su esposa, transformó a su amante en una hermosa ternera blanca momentos antes de que Hera apareciese ante él. La reina de los dioses, que en realidad sospechaba la metamorfosis que acababa de producirse, solicitó el tierno bovino como presente conyugal y el todopoderoso Zeus, por que no sospechase aún más, se la entregó de mala gana.

Es ahora cuando entra en escena el multiocular Argos, ya que Hera le entregó la linda ternera para que la vigilase constantemente por si acaso se le ocurría de nuevo a Zeus cometer otra infidelidad con la hija del río Ínaco.

“De cien ojos tenía Argos rodeada la cabeza; de entre ellos, dos por turno se entregaban al sueño, mientras los demás vigilaban y permanecían en su puesto. Fuera cual fuera su postura, siempre estaba mirando a Io; aunque estuviera de espaldas, tenía a Io delante de sus ojos. Durante el día le permite pacer; cuando el sol está bajo la tierra profunda, la encierra y circunda su cuello de cadenas que ella no merece”.

Zeus, no pudiendo soportar más el penoso cautiverio de su amante, encargó a su hijo Hermes (el Mercurio romano), conocido principalmente por ser el dios mensajero de los dioses y por su extrema astucia y habilidad, la tarea de liberar a Io del poderoso gigante. Disfrazado de pastor, se acercó a Argos, únicamente armado con una siringa o caramillo (pequeña flauta de caña) y el caduceo (uno de sus atributos personales: un bastón corto al que se enrosca una serpiente y que, entre otras propiedades mágicas, tenía el poder de producir sueño; no hace falta que os lo imaginéis, podéis ver el caduceo a diario dentro de la cruz verde de cualquier farmacia -supongo que la posterior relación del dios con la alquimia, como Hermes Trismegistos, pudo producir la fijación de este emblema farmacéutico). Argos, al verle, le dirigió estas palabras:

“Quienquiera que seas, podrías sentarte conmigo sobre esta roca; no hay, en efecto, hierba más nutritiva para el ganado que la que aquí se cría, y estás viendo una sombra conveniente para pastores”.

Así lo hizo el dios mensajero, quien también era experto en contar historias, y, alternando el sonido de la flauta con el de un sinnúmero de relatos, fue llenando las horas del día y cerrando, poco a poco, muchos de los cien ojos vigilantes. Pero fue una historia la que terminó de cerrarlos todos, la de la invención de la flauta: en ella la ninfa Siringe, por huir del sátiro dios Pan para preservar su virginidad, fue metamorfoseada en las cañas de un pantano; el dios cabrío, como prueba de su amor, cortó, unió y ató varias de esas cañas, creando así, para deleite de los pastores de los montes de la Arcadia, el caramillo, también llamado siringa o flauta de Pan.

“Todo esto se disponía a decir el Cilenio [Hermes nació en el monte Cilene] cuando vio que todos los ojos de Argos habían sucumbido y que sus pupilas estaban cerradas por el sueño. En el acto interrumpe su relato y consolida el adormecimiento acariciando con su varita mágica los ojos lánguidos. E inmediatamente, mientras él cabecea, lo hiere con su espada curva en donde la cabeza confina con el cuello, lo arroja ensangrentado desde la roca y tiñe de sangre el escarpado peñasco”.

Este fue el fin de Argos, de cuyos cien ojos se hizo dueña una única noche, cruelmente degollado por servir a Hera. La diosa, como homenaje y agradecimiento, recogió todos sus ojos y los colocó en las plumas del ave que le estaba consagrada, el pavo real, cuya cola a partir de entonces lució con la misma espléndida forma que hoy la conocemos. Y Hermes, gracias a uno de los pocos episodios violentos de su divina vida, se ganó a partir de entonces el epíteto de Argifonte, “el matador de Argos”. Una curiosa aunque no muy autorizada versión de esto último la da, al hablar de la esposa de Zeus, un autor decimonónico español, P. de la Escosura, en su Manual de Mitología. Compendio de la historia de los dioses, héroes y más notables acontecimientos de los tiempos fabulosos de Grecia y Roma:

“Argos, el de los cien ojos, alegórica imagen de la esquisita [sic] vigilancia de los celos, fue su favorito y cuando á manos de Mercurio feneció, convirtióle la diosa en pavón ó pavo real, colocando constantemente á su lado, como vemos en cuantas pinturas, relieves ó estatuas la representan”.

Si estáis interesados, además, por el destino de la hermosa Io, sabed que no acabaron ahí sus males, ya que Hera, furiosa por la muerte de su servidor, mandó una especie de tábano para que la aguijonease día y noche, cuya picadura la hizo enloquecer de dolor y errar sin rumbo por gran parte de Grecia y del Asia Menor (en su honor se llamaron así el mar Jónico -“mar de Io”- y el estrecho del Bósforo -“vaguada del buey” o “paso de la vaca”-) hasta llegar a orillas del Nilo. Allí, finalmente, Zeus -que previamente había logrado enternecer a su esposa, convenciéndola para que librase a Io del incómodo insecto-, deshizo la vacuna metamorfosis. Sus desdichas fueron resarcidas con creces posteriormente en tierras egipcias, ya que llegó a ser reina de Egipto y, después de muerta, se la adoró bajo la advocación de la diosa Isis.

Una versión evemerista del mito de Argos -esto es, una especie de racionalización histórica en la que los dioses son reyes y nobles humanos posteriormente deificados- la podemos leer en el Diccionario de Mitología Universal del autor francés Jean François Michel Noël (1755-1841):

“Los egipcios le hacen hermano de Osiris. Este príncipe antes de salir para la India, había dejado la regencia a Isis y a Argos por ministro, a Mercurio por consejero y a Hércules por general de los ejércitos. Argos, como ministro hábil, a fin de saber con exactitud lo que pasaba en las ciudades principales, estableció en ella intendentes, que fueron en número de cien, y que se llamaron los ojos de Argos. Mientras permaneció fiel a sus deberes, Egipto, pacífico y tranquilo, gozó de todas las ventajas de un buen gobierno. Pero la ausencia de Osiris, y luego la de Hércules, que había formado el designio de penetrar hasta las extremidades del África, le hicieron concebir la delincuente esperanza de hacerse dueño del país. Empezó su rebeldía encerrando a Isis en una torre, y por medio de los intendentes, se hizo proclamar rey en todas las ciudades. Mercurio, viéndose despreciado por Argos, como príncipe, únicamente entregado a las ciencias, formó un partido, reunió tropas, y marchando contra Argos, le venció y le cortó la cabeza”.

Interesante versión racionalista en la que es fácil reconocer muchos de los sucesos y personajes de los que hemos estado hablando. Sin embargo, es -a mi entender- mucho más atractiva la visión que Ovidio y el resto de mitógrafos nos legaron acerca de la singular historia de Argos..., aunque desde luego la mejor visión al respecto debió de ser, al menos hasta la intervención de Hermes, la del propio Argos Panoptes.

Valis, nº 12, Granada, verano 2002, pp. 7-9.

EL HOMÚNCULO

En el último número conocimos a Argos Panoptes, el de los cien ojos. En esta ocasión os voy a presentar a un ser para cuya localización nos sería muy útil una buena porción de aquellos: el homúnculo. El término “homúnculo” -u “homunculus”- alude, como diminutivo de “hombre” que es, a una persona diminuta. Científicamente, fue utilizado en embriología hasta la segunda mitad del siglo XVIII; aunque habría que decir quizá pseudocientíficamente, ya que hasta entonces la embriología fue más una materia de especulación que de conocimiento. Se trataba de lo que se conoció como “teoría de la preformación” o “del homúnculo”. Según esta teoría, muy aceptada a la sazón, se pensaba que el animal con todos sus órganos ya existía de forma diminuta dentro del embrión y que sólo tenía que desplegarse como una flor. Después de que en 1677 el microscopio revelara la existencia del espermatozoide, la escuela de los llamados espermistas propuso la hipótesis de que el embrión también estaba dentro del espermatozoo. Según los naturalistas de la época, el espermatozoide se dibujaba como una figura humana diminuta, a la que denominaban homunculus. Fue sólo a partir de 1759, a raíz de que Caspar Friedrich Wolff, cirujano y fisiólogo alemán, publicara su revolucionaria Theoria generationis (Teoría de la generación), cuando empezó a cuestionarse la “teoría del homúnculo”, y aún tardó más de medio siglo en dejar de tener validez para la comunidad científica. Wolff, desarrollando el concepto de epigénesis, demostró que los órganos de los seres vivos derivan de material indiferenciado y están compuestos por células. Después de las investigaciones de Wolff, el homúnculo quedó restringido al terreno de lo mágico y lo esotérico, el cual, evidentemente, es el que a nosotros interesa. De todas formas, también hay que señalar que se puede encontrar en fecha tan tardía como 1900 alguna alusión al homúnculo desde el punto de vista científico, aunque en el caso al que me refiero dicha alusión fuese más bien utilizada como pretexto imaginario para ciertas disquisiciones físicas; así, el periodista y cuentista Ramiro Blanco publica un artículo en La Provincia de Huelva (18-1-1900, p. 1) titulado “El homunculus” en el que, entre otras cosas, dice:

En el último número conocimos a Argos Panoptes, el de los cien ojos. En esta ocasión os voy a presentar a un ser para cuya localización nos sería muy útil una buena porción de aquellos: el homúnculo. El término “homúnculo” -u “homunculus”- alude, como diminutivo de “hombre” que es, a una persona diminuta. Científicamente, fue utilizado en embriología hasta la segunda mitad del siglo XVIII; aunque habría que decir quizá pseudocientíficamente, ya que hasta entonces la embriología fue más una materia de especulación que de conocimiento. Se trataba de lo que se conoció como “teoría de la preformación” o “del homúnculo”. Según esta teoría, muy aceptada a la sazón, se pensaba que el animal con todos sus órganos ya existía de forma diminuta dentro del embrión y que sólo tenía que desplegarse como una flor. Después de que en 1677 el microscopio revelara la existencia del espermatozoide, la escuela de los llamados espermistas propuso la hipótesis de que el embrión también estaba dentro del espermatozoo. Según los naturalistas de la época, el espermatozoide se dibujaba como una figura humana diminuta, a la que denominaban homunculus. Fue sólo a partir de 1759, a raíz de que Caspar Friedrich Wolff, cirujano y fisiólogo alemán, publicara su revolucionaria Theoria generationis (Teoría de la generación), cuando empezó a cuestionarse la “teoría del homúnculo”, y aún tardó más de medio siglo en dejar de tener validez para la comunidad científica. Wolff, desarrollando el concepto de epigénesis, demostró que los órganos de los seres vivos derivan de material indiferenciado y están compuestos por células. Después de las investigaciones de Wolff, el homúnculo quedó restringido al terreno de lo mágico y lo esotérico, el cual, evidentemente, es el que a nosotros interesa. De todas formas, también hay que señalar que se puede encontrar en fecha tan tardía como 1900 alguna alusión al homúnculo desde el punto de vista científico, aunque en el caso al que me refiero dicha alusión fuese más bien utilizada como pretexto imaginario para ciertas disquisiciones físicas; así, el periodista y cuentista Ramiro Blanco publica un artículo en La Provincia de Huelva (18-1-1900, p. 1) titulado “El homunculus” en el que, entre otras cosas, dice: “El famoso Sir William Crookes, individuo de la Sociedad Real de Londres, dió [sic] no hace mucho en un centro científico de aquella capital una notabilísima conferencia acerca de este interesante estudio. «Supongamos (dice Crookes) un hombre pequeñísimo, un homunculus... No hemos de figurárnoslo microscópico, ni capaz, por lo tanto de ver y estudiar los misteriosos movimientos moleculares; basta con que el hipotético hombrecillo posea una talla que le permita observar sin trabajo fenómenos físicos que apenas llamen nuestra atención por lo insignificante, dada nuestra estatura, como por ejemplo: la tensión superficial de los líquidos, la capilaridad, los movimientos brownianos; etc.»”.

Sin embargo, como he dicho, el homúnculo que nos interesa a nosotros no es éste, sino aquél que forma parte del oscuro mundo de las ciencias ocultas, del inmenso catálogo de la fauna fantástica... Existen dos circunstancias principales que caracterizan al ser conocido como homúnculo: una es la creación del mismo a partir de materia inerte y otra sus reducidas dimensiones. La tradición ocultista y alquímica, no obstante, ha dejado testimonios de varios de estos seres en los que no se daba alguna de las dos circunstancias mencionadas, e incluso ninguna, pero lo común es que concurriesen las dos: digamos que el homúnculo clásico es aquel que disfruta de ambas condiciones. Pero dejemos para después al homúnculo clásico y hablemos en primer lugar de los otros casos. Carlos Canales y Jesús Callejo, en su obra Duendes (libro primero de un magnífico estudio folklórico y antropológico, la trilogía Guía de los seres mágicos de España; los otros dos versan sobre las Hadas y los Gnomos), nos hablan de homúnculos fabricados a raíz de pensamientos:

“Los investigadores Alexandra David-Neel y Nicolás Roerich ya hablaban de ciertos prodigios realizados por lamas iniciados del Tibet que, según algunos testigos, llegan a ser capaces de materializar pensamientos en forma de objetos o de seres aparentemente humanos y reales. Hablaban de los «Tulkus» (o proyecciones de objetos) y de los «Tulpas» (o proyecciones de seres humanos)”.

Otro tipo de homúnculo que incumple una de las características clásicas es el golem, ya que, a pesar de que su creación se hace efectivamente por medio de materia inerte, normalmente tierra o arcilla, su tamaño es el de una persona normal. La tradición hassídica, esto es, la de la ortodoxia judía, atribuye la creación del primer golem al rabino Eleazar de Worms en el siglo XIII. Esto lo hemos sabido gracias también a Canales y Callejo, quienes continúan aportando interesante información sobre este gran homúnculo:

“Sus tratados, entre ellos El libro del Ángel Raziel, se basan en los escritos cabalísticos de los místicos sefarditas de las ciudades españolas Gerona y Guadalajara, estableciendo unas cuantas fórmulas mágicas entre las cuales se encuentra una -muy difusa e incompleta- sobre la creación de un golem con la colaboración de dos adeptos que podrían fabricarlo con arcilla virgen y recitando un galimatías de nombres y conjuros (debían recitar 231 variaciones alfabéticas), mientras daban vueltas mareantes (exactamente 462) en torno a la criatura previamente enterrada y encerrada en un círculo mágico. Ahí quedó la cosa, sin que se supiera si realmente el homúnculo de Eleazar de Worms llegó a adquirir vida, pero sí nos han llegado más datos sobre otro rabino, el llamado Löew de Praga, que aseguran que fue el verdadero creador material del golem en el siglo XVI, el cual, según la tradición, logró encontrar elementos que faltaban en la fórmula de Eleazar y creó un homúnculo que le serviría como criado ocupado en los trabajos domésticos. En su frente figuraba la palabra hebrea «Emeth» (verdad) y cada día se iba desarrollando y haciendo más fuerte y robusto que los demás moradores de la casa, a pesar de haber sido tan diminuto al principio. La forma de inmovilizar a este golem era borrarle la primera letra de la palabra que llevaba escrita en la frente, de forma que sólo se leyera «Meth» (muerte), permaneciendo así inerte durante el sábado, día sagrado para los judíos y durante el cual no se puede realizar ninguna tarea. Dicen que una vez olvidó hacer este proceso y el golem, sin ninguna tarea por hacer, se enfureció y entró en la sinagoga en pleno oficio destrozándolo todo, con el lógico pánico de los asistentes, los cuales terminaron definitivamente con su existencia, y el barro que quedó fue guardado en el desván de la sinagoga de Praga, donde aseguran que aún permanece, detrás de una reja”.

La indagación sobre los homúnculos llevada a cabo por estos autores está justificada por la asimilación que hacen de los mismos con ciertos tipos de duendes, los diablillos familiares, “los clásicos diablillos encerrados en una botella, a mitad de camino entr el genio de la lámpara de Aladino y el diablo cojuelo de Don Cleofás”. Con ellos había que cuidar sobre todo de dos cuestiones: su alimentación, ya que no se podía dejarles pasar hambre, y su traspaso a modo de herencia, ya que era necesario elegir bien a la persona idónea que se constituiría en su futuro dueño. Entre sus características, parecidas a las de los duendes, se hallaban la de adoptar formas animalescas y ser inquietos y vivarachos, e incluso el poder de transportar a sus dueños por los aires en muy poco tiempo hasta lugares muy lejanos o hacerlos invisibles. Canales y Callejo, en otro lugar de su libro Duendes, hacen otra asimilación, aunque en este caso tácita, entre duendes y homúnculos, refiriéndose en particular a los duendes canarios o “familiares”:

“Sabemos que debían ser capturados o formados y que su relación es de vasallaje, o sea, amo-esclavo, obedeciendo y cumpliendo hasta el más mínimo capricho de su dueño, que para eso ha tenido que pasar por una serie de difíciles pruebas hasta lograr poseerlo, dándole, como contrapartida, de comer y cuidando de que no se le escape. (...) Ana la de la Cruz, mulata, procesada por bruja en 1690, comentó durante su proceso el curioso procedimiento para conseguir uno de estos minúsculos seres, que no era otro que juntar tres granos de helecho, y de esta manera formar un «familiar» que le acompañaba a todas partes”.

A través de la asimilación de algunos tipos de duendes con los homúnculos, hemos conocido algunas otras de sus características más significativas (el mundo de los sobrenatural, más que ningún otro, es sumamente permeable), como los poderes que podían conferir a su dueño, que había que darles frecuentemente de comer o que era imprescindible tenerlos bien encerrados y vigilados, ya que la tendencia natural de los mismos era la huida, algo, por otro lado, perfectamente lógico teniendo en cuenta su reclusión en espacios tan reducidos... Un ejemplo de homúnculo clásico -de homúnculos en este caso- es el que protagonizó el conde Juan Fernando von Küffstein (1727-1789), chambelán real e imperial en tiempos de María Teresa y José II, personaje perteneciente a una de las familias más nobles y antiguas de Austria que fue muy conocido durante el último cuarto del siglo XVIII debido a su múltiple condición de templario, francmasón, caballero Rosacruz y nigromante. Según Constantino di María, que es quien nos cuenta esta historia en su Enciclopedia de la Magia y la Brujería, debemos la crónica del episodio al diario de José Kammerer, “su hábil factótum, su compañero de viaje, intendente, cocinero, camarero y, sobre todo, habilidísimo ayudante en los experimentos de alquimia y de magia a los que con tanta pasión se entregaba el conde”. La cuestión es que Von Küffstein, en uno de sus viajes a Italia, trabó amistad con un tal abad Geloni, “ocultista de gran experiencia, en una pequeña ciudad de Calabria”, sin duda motivado por ser ambos francmasones, caballeros Rosacruz y sobre todo apasionados de las teorías ocultistas. Tal fue su entendimiento que decidieron viajar hasta un convento carmelita situado en la cumbre de una montaña que se hallaba entre Austria y Baviera para pasar allí nueve semanas entregados a la práctica de sus misteriosos experimentos. Di María, que tuvo acceso al diario de Kammerer gracias a que fue publicado parcialmente en el almanaque francmasón La Esfinge, continúa desarrollando la historia, la cual andaba por su quinta semana:

“Desgraciadamente, Kammerer no entra en detalles respecto a esta operación, limitándose a explicar que Geloni «enseñó desde el principio a su gentil amo, entre otras cosas incomprensibles, la manera de crear espíritus»”. Sigue diciendo que ambos, durante aquellas cinco semanas, dieron vida a diez espíritus: «Un rey, una reina, un caballero, un monje, un arquitecto, un minero, un serafín, una monja, un espíritu azul y otro rojo». Estos dos últimos, que normalmente no eran visibles, aparecían sólo por medio de una evocación (...). Eran diez espíritus, es decir, criaturas en todo semejantes a las humanas, con la única diferencia de que eran de dimensiones muy reducidas; no tendrían más de diez centímetros. Los ocho primeros espíritus fueron enseguida, «a medida que el abad y Küffstein los retiraban del matraz con pinzas de plata», depositados en recipientes de vidrio de unos dos litros de capacidad «semejantes a los que se utilizaban para guardar la mermelada». Estos recipientes eran un poco más largos de lo normal y más gruesos, para que pudiesen resistir los golpes; luego los llenaron con agua clara («tal vez con agua bendita, Dios me perdone», escribe Kammerer con indignación) y a continuación fueron humedecidos. El abad comenzó bendiciéndolos y después los tocó con un dedo, colocando sobre ellos un gran sello para que los espíritus no pudiesen escapar en el caso de que se mostrasen recalcitrantes, «porque así se les cerraba el paso»”.

Una noche de verano Geloni y Von Küffstein trasladaron al jardín a ocho de los homúnculos -todos salvo el rojo y el azul- y enterraron las ocho vasijas que los contenían bajo dos montones de estiércol de mulo con la finalidad de que pudiesen crecer y madurar. El jardinero del convento recibió el encargo de regarlos cada día con un extraño y repugnante líquido que ambos alquimistas habían creado en el laboratorio. Pasadas cuatro semanas, las vasijas y sus ilustres contenidos fueron extraídos con el acompañamiento de “ceremonias religiosas de toda especie”. Cuál fue el asombro de Kammerer al comprobar que “cada uno se había alargado casi un palmo y medio, hasta el extremo que el recipiente resultaba pequeño”. Una vez realizados todos estos experimentos alquimistas y ocultistas, llegó el día en el que el abad Geloni y el conde Von Küffstein tuvieron que separarse, el primero volviendo a Italia y el segundo a su castillo de Austria. No obstante, el conde hubo de trasladarse posteriormente a Viena para cuidar mejor de sus pequeñas criaturas artificiales, ya que las sospechas de los recelosos habitantes del pueblo donde se hallaba su castillo provocaban un ambiente inseguro alrededor del mismo. En la capital austriaca el conde reanudó sus relaciones con los francmasones y quiso compartir sus proezas llevando a los “espíritus” a las sesiones de la logia, la cual “se hallaba en la principesca mansión de Ansperg, cerca de la Puerta Negra, en la calle Schaenker”. En estas sesiones los homúnculos revelaron su más importante poder:

“Kammerer expresa su admiración sin fin por las sorprendentes adivinaciones de los espíritus cuando estaban «de buen humor», pero no niega que «cuando se mostraban obstinados e intratables» no decían más que cosas absurdas o formulaban oráculos tan oscuros que el hombre más inteligente y culto no hubiese sabido descifrar. (...) Cada espíritu respondía a las preguntas relacionadas con su condición. Así, el rey y la reina contestaban a preguntas sobre política o sobre dinastía, el caballero a las referentes al arte militar y la nobleza, el fraile y la monja sobre cuestiones religiosas, y el arquitecto sobre la francmasonería, mientras que el serafín de lo que ocurre en la Tierra y sus entrañas. Pero superaban a todos los espíritus rojo y azul. Afirma Kammerer, con la mayor seriedad, que para ellos nada resultaba demasiado elevado ni profundo. «Sabían lo que hace Dios en el Cielo y Satanás en el infierno, y con frecuencia lo revelaban. Estos dos eran los espíritus principales», mientras que los otros parecían insignificantes comparados con ellos”.

Di María se extiende algo más en las andanzas de estos diez singulares seres y narra algunas de las acertadas predicciones que hicieron, la muerte del homúnculo monje y los vanos intentos de crear un nuevo espíritu que ocupase su lugar y, por último, la huida del homúnculo rey. Éste, en una primer momento, apareció una mañana al lado del recipiente de la reina con muy libidinosas intenciones; sin embargo, su nueva reclusión -acompañadas de grandes protestas, gritos y arañazos del pequeño monarca- produjo que la siguiente vez que se escapó olvidase aquel peligroso cortejo y desapareciese para siempre. Termina este relato Di María con algunas preguntas retóricas sobre la naturaleza de estos homúnculos y dando información, entre el rumor y la leyenda, sobre su fin último:

“Al llegar a este punto debemos preguntarnos: ¿qué eran en realidad aquellos espíritus? Que existieron es un hecho que debemos considerar cierto, pues ¿por qué Kammerer hubiese inventado tal fábula? No era literato ni escribía su diario con pretensiones de tal. (...) ¿Qué eran, pues, aquellos espíritus? Tal vez anfibios evolucionados. Sin embargo, éstos no tienen cabello ni barba, no experimentan los ardores del amor, no gritan ni mucho menos arañan. ¿Eran hombrecillos o espíritus elementales en forma de elfos o de abrunos? Esto se ignora y se ignorará siempre, aunque los hay que afirman que, ocultos en un museo de Viena, algunos de estos espíritus viven todavía y están atentamente observados por científicos de todo el mundo ansiosos por descubrir su secreto”.

Como hemos hecho ya con algún otro eminente miembro de esta horrible y al tiempo encantadora hermandad que compone el “Nuevo Bestiario”, vamos a darle la palabra al propio homúnculo para terminar, nada más y nada menos que a través del Fausto de Johann Wolfgang Goethe y de camino podremos comprobar la imagen que se tenía del homúnculo en la primera mitad del siglo XIX:

“ESCENA II [Acto segundo]: Laboratorio en el sentido de la Edad Media. Aparatos enormes, inútiles, para fines fantásticos. WAGNER, MEFISTÓFELES Y HOMÚNCULO. (...) WAGNER.—(En voz baja.): Se ha hecho un hombre. MEFISTÓFELES: ¿Un hombre? ¿Qué parejita de tórtolos habéis encerrado en ese alambique? WAGNER: ¡Líbrenos Dios! El antiguo modo de engendrar es hoy una gansada. (...) ¡Ya brilla! ¡Mirad!... Ahora es cuando realmente cabe esperar que, mezclando y amalgamando miles de materias podamos componer a nuestro antojo la materia humana, aglutinarla en una redoma, destilarla como es debido y consumar así, en silencio, la obra (...). Vibra el cristal a impulsos de una amable fuerza. Se enturbia, se aclara. ¡Ha de lograrse, pues! Ya veo un garboso hombrecillo de primorosa planta hacer visajes. ¿Qué más podemos querer, qué más puede pedir ya el mundo? Porque se hizo la luz en el misterio. ¡Prestad oído a este ser; ya cobra voz, ya habla! HOMÚNCULO.—(Desde la redoma a Wagner.): ¡Hola, papaíto! ¿Cómo estás? ¡Luego no era broma! Ven, estréchame tiernamente contra tu corazón; pero no con demasiada vehemencia, no sea que salte el cristal. Tal es la propiedad de las cosas: a lo natural apenas le basta el Universo, pero lo artificial pide espacio cerrado. (A Mefistófeles.) Pero ¿estás ahí tú, primo mío, so tunante? En el momento justo te doy gracias. Una buena estrella te trajo hasta nosotros”.

Fijaos cómo el homúnculo llama “primo mío” a Mefistófeles, un importante demonio, y es que, como dijimos, las criaturas del mundo de lo oculto permanecen frecuentemente conectadas. Dirá también el homúnculo de Goethe atendiendo a las características que acabamos de señalar que “voy cerniéndome así de un sitio a otro. Quisiera llegar a ser, en el mejor sentido, y lleno de impaciencia partir en dos mi frasco”. Gozaba, por tanto, de parecidas inquietudes a las de los homúnculos de Von Küffstein, supongo que similares también a las de los homúnculos en general, porque ¿a quién le gustaría estar encerrado de por vida en una redoma? De cualquier modo, debe de ser una criatura que no infunde mucho miedo... porque, para temerle, habría que verle y probablemente, si se ha escapado, nunca lo veremos...

Valis, nº 13, Granada, otoño 2002/invierno 2003, pp. 8-11.

FENRIS

Mitología nórdica. Muchos habrán oído hablar de esta mitología guerrera de los vikingos, quizá sepan algo sobre las valquirias anunciadoras de la muerte o el Valhala, salón de los guerreros caídos en combate, y los más avezados pueden llegar incluso a conocer el hecho de que varios nombres de los días anglosajones provienen de dioses nórdicos, como “tuesday”, día de Týr, o “thursday”, día de Thor. Pero lo más probable, desgraciadamente, es que la imagen que tenga el común de los mortales -nunca mejor dicho- sobre la mitología nórdica sea aquella que la Marvel popularizó del segundo de los dioses nombrados: aquel rubísimo, y barbilampiño mocetón al que sus compañeros Vengadores llamaban “dios del trueno”. Al margen del detalle de que Thor era pelirrojo y probablemente tendría más barba que cualquiera de los componente de los ZZ Top, queda mucho, mucho más por conocer dentro del fascinante universo de la mitología nórdica: las creencias de los antiguos pueblos germánicos y escandinavos. Y dentro de todo ese maravilloso conjunto de mitos, inspirador, por ejemplo, de buena parte de la inigualable trilogía épica de Tolkien, hay varios seres fabulosos que sin duda cumplen sobradamente todos los requisitos necesarios para pertenecer a este bestial catálogo; sin embargo, como nuestro club tiene plazas limitadas, me he visto obligado a escoger a uno de ellos, el lobo Fenris, quien ha tenido la suerte de beneficiarse de esa forma de nepotismo posmoderno conocida como “enchufe” por el simple hecho de ser un personaje que goza de mi especial simpatía.

Mitología nórdica. Muchos habrán oído hablar de esta mitología guerrera de los vikingos, quizá sepan algo sobre las valquirias anunciadoras de la muerte o el Valhala, salón de los guerreros caídos en combate, y los más avezados pueden llegar incluso a conocer el hecho de que varios nombres de los días anglosajones provienen de dioses nórdicos, como “tuesday”, día de Týr, o “thursday”, día de Thor. Pero lo más probable, desgraciadamente, es que la imagen que tenga el común de los mortales -nunca mejor dicho- sobre la mitología nórdica sea aquella que la Marvel popularizó del segundo de los dioses nombrados: aquel rubísimo, y barbilampiño mocetón al que sus compañeros Vengadores llamaban “dios del trueno”. Al margen del detalle de que Thor era pelirrojo y probablemente tendría más barba que cualquiera de los componente de los ZZ Top, queda mucho, mucho más por conocer dentro del fascinante universo de la mitología nórdica: las creencias de los antiguos pueblos germánicos y escandinavos. Y dentro de todo ese maravilloso conjunto de mitos, inspirador, por ejemplo, de buena parte de la inigualable trilogía épica de Tolkien, hay varios seres fabulosos que sin duda cumplen sobradamente todos los requisitos necesarios para pertenecer a este bestial catálogo; sin embargo, como nuestro club tiene plazas limitadas, me he visto obligado a escoger a uno de ellos, el lobo Fenris, quien ha tenido la suerte de beneficiarse de esa forma de nepotismo posmoderno conocida como “enchufe” por el simple hecho de ser un personaje que goza de mi especial simpatía.

Dentro del conjunto de dioses nórdicos existían, como en casi todas las mitologías un componente benigno y otro maligno. En el primero figuraban principalmente los Ases o Aesir, esto es, los dioses hijos de Odín y de Frigga, como es el caso del mencionado Thor, Balder o Heimdall, los cuales vivían todos en la fabulosa Asgard, convenientemente separada de la Tierra (Midgard) por el puente conocido como Bifrost, ni más ni menos que el mismísimo arco iris. Y la otra cara de la moneda estaba representada fundamentalmente por los Gigantes, habitantes del Jotunheim, la evolución -o involución habría que decir más apropiadamente debido a su estupidez- de seres como los etones, tursos y trolls, y sobre todo por Loki, personaje de origen incierto aunque situado dentro de la estirpe de los Aesir. A pesar de su antagonismo, existía un curioso equilibrio entre el bien y el mal, tal y como señala Enrique Bernárdez en su obra Los mitos germánicos (Alianza, 2002, p. 134) -una obra seria, documentada y amena que aprovecho para recomendar a todo aquel interesado en este tipo de mitología en lugar de muchas ediciones populistas de bajo precio y de venta especialmente en ferias de libro y similares:

“Y hay otros seres que para los germanos representan el principio motriz del caos, de la destrucción del orden: pero éste necesita de aquél para existir, de modo que se crea una curiosa oposición, ya que unos intentan destruir el cosmos y deben ser contrarrestados por los dioses que, sin embargo, han de evitar la aniquilación de sus adversarios, pues, de otro modo, tampoco ellos podrían seguir viviendo: el cosmos, el orden, es de todo punto imposible sin caos, y la existencia deviene por tanto un juego de oposición de complementarios incompatibles”.

Este equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal, del orden y del caos, se verá roto después de mucho tiempo en el Ragnarok, el “Destino de los Dioses” -y no el “Crepúsculo de los Dioses”, como erróneamente se ha difundido-, en el que, después de una cruenta batalla, los Aesir perecerán a manos de sus enemigos, detalle que curiosamente conocen desde el principio de sus vidas, lo que da aún más valor a su valiente lucha. Ésa es la razón por la que los Aesir no pueden destruir a sus enemigos, ya que eso adelantaría su propia y segura muerte. La destrucción en el Ragnarok será casi total y el universo creado por los Aesir acabará completamente destruido. Sin embargo, también será una destrucción que lleve, como en el mítico Fénix, la semilla de su propio renacimiento, ya que unos pocos de los Aesir, sobre todo los hijos de los principales dioses, sobrevivirán a la matanza, dando lugar a una reconstrucción mejorada del universo original:

“El Ragnarok comienza con el Fimbulvert, «El Invierno Espantoso», que durará tres años, con nieve constante, heladas y vientos gélidos. No saldrá el sol, oculto por una negra nube, (...), y lo mismo sucederá a la luna. Caerán del cielo las estrellas, temblará la tierra, se derrumbarán las montañas, y el mar, agitado por la serpiente, se precipitará sobre las tierras. La avaricia producirá grandes y constantes guerras en las que el padre no respetará al hijo. Y cuando todo esté cubierto por las aguas, el barco Naglfari se hará a la mar con tursos y monstruos. Se rajará el cielo y acudirán los monstruos del Muspel, dirigidos por Surt, para enfrentarse a los dioses en el duelo final”.

Este párrafo pertenece a la Edda de Snorri Sturluson (11179-1241), el más importante intelectual islandés de la Edad Media y uno de los principales textos para entender esta mitología (Bernárdez, 2002, pp. 299-300). En la continuación de la cita se narra cómo cada uno de los dioses se enfrenta a un monstruo o deidad maligna diferente y sin duda, uno de los más espectaculares combates es el llevado a cabo por nuestro protagonista: el lobo Fenris. Pero antes de saber sobre su final, conozcamos su principio.

Fenris, o Fenrir, cuyo antiquísimo nombre significa “Habitante de las Ciénagas”, es hijo del controvertido Loki, dios de la discordia en la mitología nórdica; listo, astuto y apuesto, pero también cruel y deshonesto y sobre todo, entre todas las cosas, tramposo, trajo de cabeza continuamente con sus jugarretas y maldades a los Aesir y especialmente a Thor. Él es el principal antagonista de los Aesir en el Ragnarok, el gobernante del Naglfari, el barco hecho con las uñas de los difuntos que llevará a los monstruos a la batalla, y sus hijos tendrán el honor de luchar cara a cara con las divinidades más importantes. Entre sus muchas intrigas se hallaba el trato con los odiosos Gigantes y en un alto grado, ya que llegaría a intimar tanto con una giganta como para llegar a obtener descendencia, tal y como también cuenta Snorri (Bernárdez, 2002, p. 246):

“Loki tuvo más hijos. Angrboda se llama una giganta del Iötunheim. Con ella tuvo Loki tres hijos: uno era el lobo Fenrir, otro Iörmungand, es decir, la serpiente de Midgard, y el tercero es Hel.”

Jormungand era una inmensa serpiente venenosa que terminó rodeando toda Midgard y Hel acabó siendo la diosa del reino de los muertos, no el glorioso Valhala adónde iban los caídos en combate, sino el Niflheim, el de aquellos que habrían sufrido la “deshonrosa” muerte que proviene de la enfermedad o la vejez en lugar de la batalla. Y por último queda el primero, esto es, Fenris, el primogénito, que junto a sus dos odiosos hermanos, como ya he comentado, tendrá un lugar privilegiado en la lucha del Ragnarok. Una vez que los Aesir supieron la existencia de estas tres abominables criaturas, Odín, el tuerto rey de los dioses, preocupado, consultó a las Nornas o Norns, las tres diosas del destino, Urd, Verdandi y Skuld; para hacernos una idea aproximada: las equivalentes a las Parcas romanas o las Moiras griegas. Su nombre, de raíz germánica o indoeuropea, significa “Las Susurrantes”, probablemente porque dirían sus oráculos en voz baja o en susurros para que sólo se enterara la persona o mejor dicho dios que les había consultado. Las Susurrantes advirtieron a Odín de que los tres hijos de Loki eran la propia reencarnación del mal y, por tanto, había que deshacerse de ellas rápidamente para evitar el futuro daño que pudieran causar. El rey y padre de los dioses, una vez oída la advertencia de las Norns, reunió a un grupo de Aesir y entró a escondidas en el Jotunheim, el hogar de los Gigantes, derrotando a Angrboda y apresando a sus tres hijos, a los que llevó a Asgard para decidir qué haría con ellos. A Hel y Jormungand los envió a los lugares que acabo de señalar, a la primera al Niflheim y a la segunda al oceáno, donde logró sobrevivir, creciendo tanto que su cabeza terminó alcanzando la cola y rodeando de esta manera la Tierra de los hombres.

En cuanto a Fenris, Odín dudaba si desterrarlo o no, puesto que, salvo en el tamaño, se asemejaba en todo a un lobo normal y al padre de los dioses le gustaban los lobos (de hecho solía ir acompañado de dos fieros lobos llamados Geri y Freki), y en realidad aún no había dado muestras de su maldad. Además no podía matarlo porque una de las profecías formuladas por las Norns era que Fenris sería quien acabaría con la vida del padre de los dioses y, sabedor de que los augurios de estas divinidades siempre acababan cumpliéndose, no quería terminar con la vida del lobo acortando, por ende, la suya propia. Así que finalmente le concedió el privilegio de vivir libremente en los campos y bosques de Asgard. Sin embargo, ésta se reveló pronto como una mala solución, ya que el exagerado apetito de Fenris, provocó que éste causara destrozos de todo tipo y emitiera aullidos y bramidos insoportables que molestaban sobremanera a los Aesir. Así que uno de ellos se encargó de localizarlo de vez en cuando para alimentarlo con inmensas cantidades de carne que pudieran saciar su descomunal apetito. Era el dios Týr, dios de la guerra y también de la vida social, dos ocupaciones que pueden parecernos hoy contradictorias -y efectivamente lo son o deberían serlo-, pero que en las sociedades guerreras de los pueblos nórdicos no lo eran tanto, si acaso todo lo contrario. Fue de esta manera como Týr se convirtió en el único Aesir en quien confiaba Fenris, aunque fuera de manera remota, detalle que, como vamos a comprobar inmediatamente, supondría al dios la pérdida de una de sus extremidades.

Con el tiempo Fenris fue creciendo más y más, alcanzando unas proporciones realmente temibles y Odín, que había apartado de su mente involuntariamente cuál era el destino que le aguardaba, al percibir tal evolución, volvió a caer en la cuenta del mismo y decidió confinar al hijo de Loki para preservar su vida el mayor tiempo posible. Por ello Odín decidió emprender la atadura del lobo; pero dejemos que sea Snorri quien nos introduzca este episodio (Bernárdez, 2002, p. 274):

“Cuando las Ases vieron que Fenrir estaba creciendo y haciéndose extremadamente peligroso, decidieron encadenarlo; pero era tan fuerte que tenían que utilizar la astucia, pues nada habrían conseguido por la fuerza. Así que lo retaron a romper unos grilletes, que no plantearon dificultad alguna al lobo; luego otros aún más fuertes, que sin embargo no aguantaron más que los primeros. Finalmente recurrieron a unos tuergos que construyeron unas ligaduras finísimas (...). El lobo sospechó una trampa al ver aquello tan fino y exigió, como garantía de que los Ases le quitarían la ligadura, que uno de los dioses metiera el brazo derecho en su boca mientras lo ataban. Týr se ofreció voluntario y cuando Fenrir vio que no podía soltarse, le arrancó la mano de un mordisco”.

Efectivamente, Odín consiguió gracias a la astucia atar a Fenris. Primero lo intentó, como hemos visto, con una enorme cadena llamada Leading y después con una aún más poderosa llamada Dromi, pero sus intentos fueron baldíos ante los poderoso músculos del lobo. Por ello envió a Skirnir, su mensajero, al Svartalfheim, hogar de los tuergos o enanos, para que convenciera a éstos en la empresa de fabricar una atadura irrompible a cambio de una increíble cantidad de oro. Los enanos elaboraron así la cinta mágica llamada Gleipnir por medio de los siguientes ingredientes: el sonido de un gato en movimiento, las raíces de las montañas, la voz de los peces, los tendones de un oso y la saliva de los pájaros. Si nos fijamos, todos ellos invisibles a la vista e imposibles de encontrar; ciertamente se puede apreciar en este caso claramente que estamos hablando de una mitología nórdica, porque aquí en el sur de Europa nunca nos atreveríamos a decir que la barba de una mujer es en todos los casos invisible. Pero en fin, bromas aparte, lo importante es que Fenris terminó cayendo en la trampa de la finísima pero inquebrantable Gleipnir. En un principio se negó al comprobar, por su aspecto, la naturaleza mágica de la cinta. Los Aesir intentaron negociar con él prometiéndole que, si no lograba soltarse por sí mismo, ellos accederían a desatarle inmediatamente. Fenris, oliéndose -nunca mejor dicho- el engaño permaneció resuelto en su negativa, por lo que tuvo que entrar en acción Týr, el único, como señalé, capaz de ganarse, aunque fuese levemente, la confianza del lobo. El dios de la guerra ofreció introducir su mano en las fauces de Fenris como garantía de la posterior liberación, y éste acordándose de las veces que Týr le había alimentado cuando era un cachorro, accedió finalmente a dejarse atar con Gleipnir. Cuando esto hubo sucedido, Fenris comprobó que la mágica atadura resistía la poderosa fuerza de sus músculos y pidió que lo liberaran ante la impasibilidad de los Aesir. Y viendo pérdida esta batalla, decidió cerrar del todo las fauces donde tenía apresada la mano de Týr y vengarse así al menos mínimamente.

P. de la Escosura, un autor español de mediados del siglo XIX, en su libro Manual de Mitología (1845) tiene un apéndice final en el que hace un pequeño resumen de la mitología nórdica. Aunque es un obra llena de errores e inexactitudes, propios del modo de historiar decimonónico, aporta algunos detalles más sobre la atadura de Fenris (p. 438) que merecen ser citados aquí aunque fuera sólo como dato curioso:

“Una vez seguros de que ya no era dueño de sus movimientos, amarráronle los Ases, por medio de un cable enorme, á la roca Gelgia, introduciéndole por la garganta una espada, de manera que el puño se apoyaba en lo interior del estómago, y la punta sale á la boca, impidiéndole el morder sus ligaduras.

En tal estado permanecerá Fenris hasta que al fin del mundo desquiciéndose [sic] la roca, y rompiéndose las cuerdas, libre en fin dará rienda suelta á su rabia destructora, se tragará el sol, dará muerte á Odín, y perecerá á manos de Vidar, dios del silencio”.

De la Escosura desde luego no se equivoca en el final de Fenris, ya que, según cuenta la tradición nórdica, efectivamente, con la llegada del Ragnarok, la propia maldad que se respiraba en el aire corrompió a Gleipnir, la cual cayó fláccidamente al suelo, liberando al colosal lobo. Y así como su hijo Thor combatirá a la gran serpiente Jormungand -pereciendo ambos en la batalla-, Odín, “El Tuerto”, el “Padre de todos”, se enfrentará a Fenris. La batalla entre el lobo y el dios sería cruenta, larga y feroz, pero el destino revelado por las Norns terminaría cumpliéndose y, finalmente, Fenris, se tragó a Odín de un solo bocado. No obstante, su victoria fue efímera, ya que Vidar, hijo de Odín, se precipitó sobre él y demostrando una increíble fuerza, y sin duda motivado por la venganza, lo agarró por sus fauces y comenzó a abrirlas cada vez más. Cuando, en una intensa agonía, la boca de la bestia llegó a abrirse de tal manera que cada extremo tocaba respectivamente la tierra y el cielo, sonó un gran crujido y Vidar partió en dos a Fenris.

Terminó así sus días Fenris, una abominable criatura, a la que, con toda seguridad, nunca se podrá aplicar aquello de que “no es tan fiero el lobo como lo pintan”.

Valis, Granada, nº 14, primavera 2003, pp. 24-27.

EL BORAMETZ Y LA MANDRÁGORA El mundo de las bestias y los seres fabulosos es fundamentalmente ecléctico (aunque es cierto que las diversas entregas de este “Nuevo Bestiario” no han sido muy representativas al respecto). Un simple repaso a cualquier bestiario medieval nos aleccionará sobradamente sobre la impresionante capacidad de hibridación que tenían este tipo de seres. No en vano, Gustave Flaubert citaba en La tentación de San Antonio (1975, p. 299; 1ª ed. 1874) —una obra que contemplaba ampliamente los bestiarios medievales— “cabezas de caimanes sobre pies de corzo, búhos con colas de serpiente, cerdos con hocico de tigre, cabras con grupa de asno, ranas velludas como osos, camaleones grandes como hipopótamos, becerros con dos cabezas, una que llora y otra que muge, fetos cuádruples sujetos por el ombligo y que bailan como peonzas, [y] vientres alados que giran como mosquitos”; y éstas son las menos conocidas de las muy heterogéneas criaturas que tentaron al santo ermitaño en el desierto de Tebas. En dicha relación existe un denominador común: la hibridación siempre se produce dentro del reino animal. Incluso ilustres criaturas fantásticas producto de la conjunción de animales y humanos, como sirenas, centauros o el mismísimo Minotauro, siguen debiendo su doble origen al reino animal. ¿Y el vegetal? ¿Se ha cruzado alguna vez con el reino animal? La respuesta es sí. Aunque es un fenómeno mucho menos frecuente que la hibridación animal, sí existen algunos ejemplos. Éste es el caso del borametz y de la mandrágora.

El mundo de las bestias y los seres fabulosos es fundamentalmente ecléctico (aunque es cierto que las diversas entregas de este “Nuevo Bestiario” no han sido muy representativas al respecto). Un simple repaso a cualquier bestiario medieval nos aleccionará sobradamente sobre la impresionante capacidad de hibridación que tenían este tipo de seres. No en vano, Gustave Flaubert citaba en La tentación de San Antonio (1975, p. 299; 1ª ed. 1874) —una obra que contemplaba ampliamente los bestiarios medievales— “cabezas de caimanes sobre pies de corzo, búhos con colas de serpiente, cerdos con hocico de tigre, cabras con grupa de asno, ranas velludas como osos, camaleones grandes como hipopótamos, becerros con dos cabezas, una que llora y otra que muge, fetos cuádruples sujetos por el ombligo y que bailan como peonzas, [y] vientres alados que giran como mosquitos”; y éstas son las menos conocidas de las muy heterogéneas criaturas que tentaron al santo ermitaño en el desierto de Tebas. En dicha relación existe un denominador común: la hibridación siempre se produce dentro del reino animal. Incluso ilustres criaturas fantásticas producto de la conjunción de animales y humanos, como sirenas, centauros o el mismísimo Minotauro, siguen debiendo su doble origen al reino animal. ¿Y el vegetal? ¿Se ha cruzado alguna vez con el reino animal? La respuesta es sí. Aunque es un fenómeno mucho menos frecuente que la hibridación animal, sí existen algunos ejemplos. Éste es el caso del borametz y de la mandrágora.

“Borametz” es la palabra rusa utilizada para nombrar al cordero vegetal, extraño ser descrito por numerosos viajeros que lo sitúan en la Tartaria (nombre asignado durante la edad media a la parte central de Eurasia, desde el río Dniéper por el oeste hasta el mar del Japón por el este). Básicamente, como narra el viajero Odorico de Pordenone y recoge Henri Cordier en Recueil de voyages et de documents pour servir à l´histoire de la Géographie (1890), su descripción era ésta: “...en las montañascaspias crecen unos frutos maravillosamente grandes. Cuando están maduros, se les abre y se encuentra una bestezuela de carne viva, como un corderito, y se comen esos frutos y esas bestezuelas”. Claude Kappler, en su libro Monstruos, demonios y maravillas a fines de la edad media (1986) —de donde está tomada la última cita; pp. 154-155—, nos llama la atención sobre el hecho de que esta fabulosa criatura no preocupa exclusivamente a los viajeros y nos recuerda cómo el conocido historiador Huizinga, en un su no menos conocida obra El otoño de la Edad Media, señala que Luis XI mantiene “correspondencia con Lorenzo de Médicis acerca de un agnus dei, un producto vegetal llamado también agnus scythicus, que pasaba por ser tan raro como milagroso” (p. 155). Destaca también Klapper una breve relación de viajeros que han tratado en sus obras a tan curioso ser: “La citada planta-animal interesará mucho a los viajeros hasta el s. XVII: el barón Sigmund de Herberstein, que hizo un viaje a Rusia (de 1511 a 1526) y dejó una relación latina de su itinerario; Olearius, autor de un Voyage de Moscovie aparecido en 1636; Jean Struyss, que visitó el país treinta años después. Henri Cordier cita fragmentos de todos ellos en sus notas a Odorico” (p. 155). Dice, por último, Kappler que esta planta no deja de tener algún fundamento real, ya que corresponde a un vegetal catalogado en Botánica entre las plantas polípodas. Como advierte Borges en El libro los seres imaginarios (1990, p. 50; 1ª ed. 1957), también se la solía llamar “polypodium borametz” o “polipodio chino”, “[s]e eleva sobre cuatro o cinco raíces; las plantas mueren a su alrededor y ella se mantiene lozana; cuando la cortan sale un jugo sangriento. Los lobos se deleitan en devorarla. Sir Thomas Brown la describe en el tercer libro de la obra Pseudoxia Epidemica (Londres, 1646)”. Señala, amén de la mandrágora —en la que nos pararemos a continuación—, otros ejemplos de mezcla entre lo vegetal y lo animal, como “la triste selva de los suicidas, en uno de los círculos del Infierno, de cuyos troncos lastimados brotan a un tiempo sangre y palabras, y aquel árbol soñado por Chesterton, que devoró los pájaros que habían anidado en sus ramas y que, en primavera, dio plumas en lugar de hojas”.

No obstante, el más famoso e importante cruce entre el reino animal y el vegetal es sin lugar a dudas la mandrágora, mágica planta cuya raíz se suponía constituida por un diminuto ser con forma humana. Es en realidad una planta de la familia de las Solanáceas cuyo nombre científico es Mandragora officinarum. Sus hojas son grandes, ovales, onduladas y de color verde oscuro y suelen agruparse en forma de roseta alrededor de un tallo muy corto. Sus flores son blancas o azul violáceo, con cinco sépalos y cinco pétalos lobados y su fruto es una baya oblonga. Toda la planta despide un olor fétido y es nativa de la región Mediterránea y el Himalaya y especialmente de Grecia (Microsoft Encarta). De esto último provenga quizá el detalle de que las primeras noticias suyas las tengamos en testimonios de la Antigüedad clásica; de hecho, su nombre procede del griego (μανδραγόρας) y significa algo así como “dañino para el ganado”. A pesar de que hoy en día apenas se usa como tal, es también una droga, siendo su principio activo la atropina, aunque también contiene cantidades menores de escopolamina. Karina Malpica en su investigación Las drogas tal cual... (http://www.mind-surf.net/drogas/index.html) apunta algunas características más de esta planta:

“Se administra en forma oral. Como contiene principalmente atropina, se comporta de manera similar a la belladona: en dosis bajas bloquea los receptores de la acetilcolina deprimiendo los impulsos de las terminales nerviosas; mientras que en dosis elevadas, provoca una estimulación antes de la depresión. En la medicina antigua las hojas de mandrágora hervidas en leche se aplicaban a las úlceras; la raíz fresca se usaba como purgante; y macerada y mezclada con alcohol se administraba oralmente para producir sueño o analgesia en dolores reumáticos, ataques convulsivos e incluso de melancolía. En tiempos de Plinio se empleaba como anestésico dándole al paciente un pedazo de raíz para que la comiera antes de realizar una operación”.

Efectivamente, por aquel entonces la mandrágora era utilizada en medicina como anestésico y analgésico, aunque sin dejar de estar asociada a múltiples supersticiones. De hecho, Plinio llegaría a decir, quizá un poco enigmáticamente, en su Historia Natural que “[l]os osos, cuando han probado los frutos de la mandrágora, lamen hormigas” (8, 101). Pero su carácter esotérico y misterioso comenzaría pronto a provocar que esta planta se acercase cada vez más al terreno de la magia y la brujería y se alejase del de la medicina. Coincidiendo con el auge de las prácticas mágicas durante la Edad Media, se produce una intensa reactivación de las características legendarias de la mandrágora. Su raíz gruesa, larga y generalmente dividida en dos o tres ramificaciones de color blancuzco ha podido inducir a la gente a pensar que tenía forma humana y esto último contribuyó a cimentar una extensa y aceptada leyenda sobre su génesis, características y propiedades prodigiosas. Dicha leyenda conservaría su vigencia hasta no hace mucho y, por ejemplo, el francés Collin de Plancy diría de ella en 1842 en su Diccionario Infernal (p. 193):

“Los antiguos atribuían grandes virtudes á la planta llamada mandrágora, tal como la de procurar la fecundidad de las mujeres. Las más excelentes de estas raíces eran las que habían sido rociadas con orina de un ahorcado, pero no se podían arrancar sin morir, y para evitar esta desgracia, ahondaban la tierra en todo el rededor de la raíz, ataban el extremo de una cuerda en ella, y el otro extremo al cuello de un perro; y enseguida, haciéndole á latigazos huir de allí, arrancaba la raíz; el pobre animal moría en esta operación, y el dichoso mortal que tenía entonces esta raíz no corría ningún peligro, y poseía un tesoro inestimable contra los maleficios”.

Constantino di Maria, en su Enciclopedia de la Magia y la Brujería (1971, pp. 198-199; 1ª ed. 1967), engloba a la mandrágora dentro de un grupo de “plantas de conocida acción estupefaciente o alucinante” que aún hoy se designan con el apelativo de “hierbas de bruja” o “hierbas del Diablo” debido a su frecuente uso en brujería (belladona, estramonio, cáñamo índico...) y da una versión más ajustada a la tradición literaria de la mandrágora:

“La mandrágora, planta conocida no sólo por la botánica y por la farmacología, sino también por la literatura, era una de las plantas que formaban parte de la composición de los filtros mágicos. Las más sombrías y lúgubres leyendas pueblan la historia de esta planta, que se suponía lograba su máxima eficacia si era recogida debajo de un horca, a los pies del ahorcado, y mojada con una gota de esperma caída durante los últimos espasmos de la agonía. La manera de coger la mandrágora constituía un auténtico ceremonial. Su raíz no podía ser cogida por ningún hombre, pues éste hubiera muerto en el instante de arrancarla. Era necesario, por tanto, atarla con una soga al cuello de un perro negro que al incitarle a correr arrancaba la mandrágora y así moría únicamente el can. Al mismo tiempo, el hombre tenía que hacer sonar un cuerno para no oír los gritos que la planta lanzaba al ser arrancada, puesto que dichos gritos le hubiesen provocado la muerte. La raíz, que recuerda vagamente una forma humana, era tenida por amuleto de insuperables poderes mágicos”.

El tema de la mandrágora ha sido tratado literariamente por autores de la talla de Nicolás Maquiavelo o incluso, quizá, de Shakespeare, ya que se dice de su Romeo y Julieta que el veneno que ingirió esta última en el acto IV, escena III para simular su muerte no era otra cosa que mandrágora, aunque en realidad no se nombre como tal en ningún momento. Si finalmente dicha suposición es cierta, el bardo inglés pondrá en boca de Fray Lorenzo las siguientes palabras acerca de la mandrágora:

“En todo cuanto vive y crece en la tierra, no hay nada tan vil que no tenga algo bueno; nada hay tan bueno, tan perfecto, que, si se desvía de su verdadero objeto, no pierda su naturaleza primitiva y degenere en mal. (...) En el tierno cáliz de esta florecilla reside el veneno, y en él halla su poder la medicina: si se aspira su perfume, deleita los sentidos; si se prueba, mata sentidos y corazón” (acto II, escena III). “Toma este frasco, y cuando estés en el lecho, bebe este líquido destilado: de pronto correrá por tus venas un humor frío y soporífero; (...) [p]ermanecerás cuarenta y dos horas con ese aspecto que imita la muerte fría, tras lo cual despertarás como de un sueño agradable” (acto IV, escena I).

Por su parte, Maquiavelo escribió en 1518 una comedia en cinco actos titulada precisamente La Mandrágora (Cátedra, 1995) y, aunque la mágica planta constituía en su argumento una mera excusa para el desarrollo de una trama de engaño amoroso, podemos apreciar en dicha obra el carácter al mismo tiempo curativo y letal de dicha planta, así como sus poderes mágicos y la creencia en los mismos no sólo del vulgo, sino de personajes tan cultivados como, por ejemplo, todo un doctor en Leyes. La Mandrágora se estrenó al poco de escribirse, en el Carnaval de Florencia de 1518 en presencia del propio Lorenzo de Medici, y supuso para Maquiavelo un pequeño y frívolo pasatiempo con el que mitigar la forzada inactividad que sufría durante esta época debido a su destierro por motivos políticos. En ella Callimaco, un noble florentino educado en París, se enamora a su vuelta a la ciudad del Arno de Lucrecia, mujer de Nicias Calfucci, el citado doctor en Leyes. Aprovechándose de que dicho matrimonio llevaba más de seis años casado sin obtener descendencia y la estulticia del propio marido, Callimaco urde una trama en torno a una poción de mandrágora con la connivencia o ayuda de varios personajes de dudosa catadura: fray Timoteo, un fraile corrupto —como casi todos, insinuará Maquiavelo (pp. 208 y 226).—, Ligurio, un casamentero gorrón, Siro, criado de Callimaco y Sostrata, madre de Lucrecia. Así, Callimaco, haciéndose pasar por “maestro en Medicina”, le dirá a Nicias Calfucci:

“Tenéis que saber que no hay nada mejor para dejar preñada a una mujer que hacerle beber una poción de mandrágora. Es una cura experimentada por mí varias veces y siempre ha dado buen resultado. De no ser por eso, la reina de Francia sería estéril y como ella una infinidad de princesas de aquel estado” (p. 203).

Pero, para poder introducirse en la cama de Lucrecia apuntará además que “el primer hombre que yazga con ella, luego que ha bebido esa poción, morirá dentro de los ocho días siguientes, sin que exista en este mundo remedio alguno contra eso” (p. 203). Podemos observar aquí, como advertí y aunque de manera algo sui generis, la doble naturaleza mágica de la mandrágora: curativa y mortal. Finalmente, Callimaco, por medio de todas estas artimañas, conseguirá su propósito y más aún, ya que, una vez consumado el acceso carnal le desvelará a su amada todo el engaño y Lucrecia, cautivado por los encantos del joven y resentida por la connivencia de todos, acabará correspondiéndole y poniendo las bases para que el pobre de Nicias Calfucci sea un cornudo para el resto de su vida.

Para concluir, volvamos a Borges y El libro los seres imaginarios, donde encontramos la recopilación de los testimonios de diversos importantes autores:

“Pitágoras la llamó «antropomorfa»; el agrónomo latino Columela, «semi-homo», y Alberto Magno pudo escribir que las Mandrágoras figuran la humanidad con la distinción de los sexos. (...) También, que quienes las recogen trazan alrededor tres círculos con la espada y miran al poniente; el olor de las hojas es tan fuerte que suele dejar mudas a las personas. Arrancarla era correr al albur de espantosas calamidades; el último libro de la Guerra judía de Flavio Josefo nos aconseja recurrir a un perro adiestrado. Arrancada la planta, el animal muere, pero las hojas sirven para fines narcóticos, mágicos y laxantes” (p. 139).

Como veis, la mandrágora es una planta... o animal..., o las dos cosas, que ha suscitado numerosos e interesantes comentarios sobre su génesis, características y propiedades; algunos contradictorios, algunos coincidentes: que si nace de la orina de los ahorcados o de su semen, que si ingerida produce la muerte o la fertilidad, que si al arrancarla se enmudece o se muere... Yo que ustedes, por si las moscas, si algún día me cruzo con una mandrágora y no dispongo de ningún can a mano, al menos convencería a algún amiguete que no me cayese especialmente bien para que la arrancase.

Valis, nº 15, Granada, inédito.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home